本紙紙面

2023年5月26日

【連載 カーペットはすばらしい】日本カーペット工業組合

カーペットは“10分の1”

ハウスダスト舞い上がりを抑制

*プレゼント企画あり

前回4月25日号(「カーペットは“無実”です」)で紹介した西宮市の「ダニアレルギー調査報告」によると、ダニアレルギーの症状は布団などの寝具から舞い上がるダニアレルゲンを吸い込んでしまうことが大きく関係しています。

つまり、基本的なアレルギー対策は、医師やマスコミがよく言う「カーペットを取り除く」ことではなく、最大のダニ供給源である寝具の適切な管理(清潔に保つ)となります。

そして、もう一つ重要なのが、良質な空気環境の形成=ダニアレルゲンを含むハウスダストを室内に舞い上がらせないことでしょう。

ここで出番となるのが、カーペットです。カーペットには、ホコリなどのハウスダストを取り込む特性(ダストポケット効果)があり、パイル繊維の内部にハウスダストは取り込まれます。

「カーペットを敷くことによって空中浮遊菌数が減少」(「カーペット床の防菌防ばいに関する研究」大阪市立大学教授・弓削治氏など、1984年)し、室内の空気環境の改善につながるのです。

また、大阪府立公衆衛生研究所(現大阪健康安全基盤研究所)が過去に実施した調査では、「カーペット床面から1.8メートルに設置した空気清浄機には十分長期にわたる使用にもかかわらず、ダニ虫体およびダニ抗原はほとんど見出せなかった。また、床面20センチの高さで捕集したダニ抗原はほとんど見出せなかった」とされています。

ドイツのアレルギー関連研究機関でも「室内の細かいほこりの量は、床一面にカーペットを敷くことによって劇的に減少する」(「ALLERGIE konkret」2005年)ことが証明され、「床に何も敷いていないむき出しの場合、空気中に浮遊する細かい粒子が増える危険性が増し、床一面にカーペットを敷いている場合、この危険性を最小にすることができる」としています。

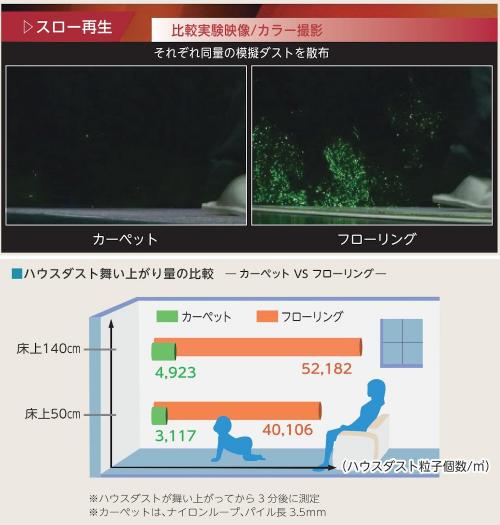

また、当組合においては2015年、「カーペットのハウスダスト舞い上がり抑制効果」について科学的に検証。カーペットとフローリングでハウスダストの舞い上がり量(歩行を想定)を比較した結果、カーペットでのハウスダスト舞い上がり量はフローリングのわずか10分の1であることが分かりました(大阪府立産業技術総合研究所=現大阪産業技術研究所で実験実施)。

カーペットはダニアレルギー対策に役立つ床材であるとご理解いただけたでしょうか。冊子「新訂カーペットはすばらしい」の巻頭や本文でも詳しく紹介していますので、是非ご覧下さい。

ダニ問題は長年にわたり当業界を苦しめているものです。しかし、ここ10年ほどの取り組み(実証実験やマスコミへの働きかけなど)により、カーペットへの理解は広がりつつあります。

ダニ問題は長年にわたり当業界を苦しめているものです。しかし、ここ10年ほどの取り組み(実証実験やマスコミへの働きかけなど)により、カーペットへの理解は広がりつつあります。

さらに現在、当連載1回目でも触れたように、ダニアレルギーとカーペットが関連づけられる根拠の一つにもなっている日本小児アレルギー学会発行の喘息管理ガイドラインの改訂に向けた取り組み(「カーペットは敷かない」の文言削除要求)も展開中です。

カーペットが正しく理解されるよう、これからも愚直にカーペットのすばらしさを訴えて参ります。(日本カーペット工業組合事務局)

【お知らせ】

冊子「新訂カーペットはすばらしい」はこのほど、発行から2年が経過いたしました。

今後、さらに多くの方にご覧いただけるように、4月からPDFファイルで公開しています。

当組合ホームページにアクセスしてください。

-

日本カーペット工業組合のホームページ

http://www.carpet.or.jp/ -

【読者プレゼント】応募フォーム

https://www.ibnewsnet.com/20221125_data/

|

|

|

トピックス

-

特集

建築+インテリアWEEK「第44回JAPANTEX2025」

メイン企画「インテリア・トレンド・スクエア」

「Windows Paradise」にて飯島千帆氏と岸智子氏が競演 -

2025年10月22日

タチカワ 「新宿ショールーム」1/16にオープン -

2025年10月21日

スミノエ 床材総合カタログ 「FLOOR COVERING vol.29」発行 -

2025年10月21日

タチカワ 「第44回 JAPANTEX 2025」出展 -

2025年10月21日

リリカラ 「第44回 JAPANTEX 2025」出展 -

2025年10月20日

日技連 熱海で出張理事会を開催 全国から約60名の技能士が集結 -

2025年10月20日

ニチベイ 「ELアダプター」三菱電機の家電統合アプリ「MyMU」対応 -

2025年10月20日

サンゲツ 「おにぎりアクション2025」に7年連続参加 -

2025年10月20日

リリカラ 日テレドラマ「良いこと悪いこと」に壁紙と床材を美術協力 -

2025年10月18日

NIF 「JAPANTEX」会場床材リサイクルにビニル床材を追加 -

2025年10月17日

サンゲツ 「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭2025」に協賛

本紙紙面

アクセスランキング

- 日技連 熱海で出張理事会を開催 全国から約60名の技能士が集結

- スミノエ 床材総合カタログ 「FLOOR COVERING vol.29」発行

- ニチベイ 「ELアダプター」三菱電機の家電統合アプリ「MyMU」対応

- サンゲツ 「おにぎりアクション2025」に7年連続参加

- NIF 「JAPANTEX」会場床材リサイクルにビニル床材を追加

- リリカラ 日テレドラマ「良いこと悪いこと」に壁紙と床材を美術協力

- サンゲツ 壁紙と床副資材で「2025年度グッドデザイン賞」受賞

- リリカラ 「第44回 JAPANTEX 2025」出展

- タチカワ 「第44回 JAPANTEX 2025」出展

- 東リ 「サスティブバック」が「2025年度グッドデザイン賞」受賞